ある日突然、家の中に現れる黒い羽アリの群れ。

「一体どこから入ってきたの?」

「もしかして、家を食べるシロアリだったらどうしよう…」

そんな不安な気持ちでこのページに辿り着いたのではないでしょうか。

特に雨上がりの時期に大量発生する羽アリを見ると、その不快感と建物への被害の可能性に、落ち着かない気持ちになるのは当然のことです。

しかし、ご安心ください。家の中で見かける羽アリの多くは、建物を直接食い荒らす害の少ない「クロアリ」です。とはいえ、中には危険なシロアリが紛れている可能性もゼロではありません。

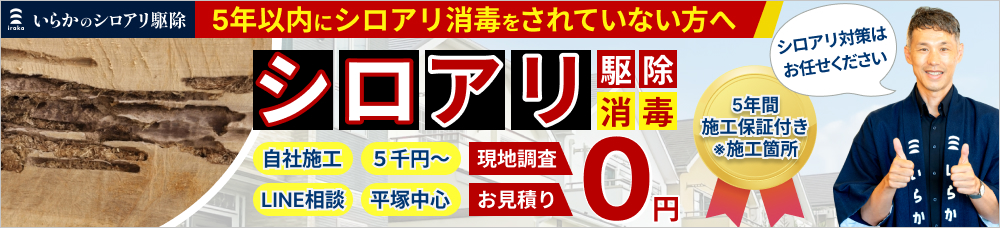

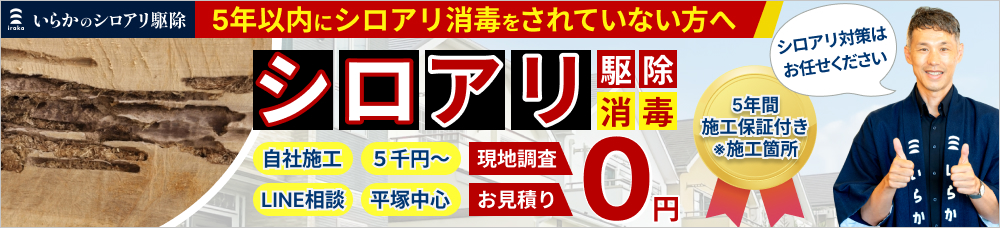

この記事では、私たち屋根や外壁の専門家「いらか」が、羽アリの正体を見分けるプロの視点から、その発生原因、今すぐ個人でできる対処法と駆除、予防策まで、あなたの不安を安心に変えるための知識を徹底的に解説します。

黒蟻の羽アリが家の中に現れるのはなぜ?|知りたいその原因

家の中で羽アリを発見したとき、まず知りたいのは「なぜここにいるのか」という原因です。その原因を知ることが、適切な対処と今後の予防への第一歩となります。ここでは、羽アリの発生メカニズムから、シロアリとの重要な違いまでを解説します。

黒蟻の羽アリ発生メカニズムと時期|雨上がり・大量発生の理由とは

毎年、特定の時期になると羽アリが大量発生するのは、新しい巣を作るために一斉に飛び立つ「群飛(ぐんぴ)」という習性があるためです。女王アリと王アリになる新しい羽アリたちが、古い巣から飛び立ち、新たなパートナーを見つけて次の営巣地を探します。

発生時期

クロアリの羽アリの発生時期は、種類によって異なりますが、多くは5月~11月ごろに見られます。特に、ヤマトシロアリの群飛時期(4月~5月ごろ)と重なるため、判断に注意が必要です。

発生条件

羽アリは、「気温と湿度が高い、風のない穏やかな日」を好んで飛び立ちます。そのため、雨が降った翌日の晴れた日中などは、絶好の群飛条件となり、大量発生しやすくなります。

この条件が、私たちが「雨上がりに羽アリをよく見る」と感じる理由です。彼らは一斉に飛び立つことで、他の巣の仲間と出会う確率を高めているのです。

家の中で見かける場合、屋外で発生した羽アリが光に誘われて網戸の隙間などから侵入してきたケースがほとんどです。

家の中で数匹見つけたなら要注意な理由を解説

「家の中で見たのは1匹か2匹だけだから、問題ないだろう」と考えるのは少し早いかもしれません。たとえ数匹であっても、それはいくつかの可能性を示唆しており、注意が必要です。

1.近くに巣が存在する可能性

家の中や、家のすぐ近く(庭の土の中や朽ちた木材など)にクロアリの巣が存在する場合、そこから飛び立った羽アリが室内に入り込んでいる可能性があります。巣が近くにあれば、今後も継続的にアリが侵入してくる問題に繋がります。

2.これから大量発生する前兆である可能性

群飛は、偵察アリが先に飛び立つケースがあります。最初に見かけた数匹は、その偵察部隊かもしれません。安心していると、数時間後、あるいは翌日に大量の羽アリが室内に入り込み、パニックになるというケースは少なくありません。

3.シロアリである可能性を否定できない

最も警戒すべきなのが、その羽アリが「シロアリ」である可能性です。シロアリは建物の木材をエサにし、甚大な被害をもたらす害虫です。

もし家の中からシロアリの羽アリが発生した場合、すでに床下や壁の内部で被害が進行していることを意味します。数匹だからと放置した結果、大規模な修繕工事が必要になったという事例は後を絶ちません。

たかが数匹と安心せず、「なぜ家の中にいるのか」というサインとして受け止め、きちんと正体を見極めることが重要です。

クロアリとシロアリの違い|見た目・胴体・被害の判断ポイント

「この羽アリはどっち?」その不安を解消するために、クロアリとシロアリの決定的な違いを解説します。昆虫が苦手な方も多いと思いますが、今後の安心のために、一度しっかり確認してみてください。

|

判断ポイント

|

クロアリの羽アリ

|

シロアリの羽アリ(要注意!)

|

|

胴体の形

|

腹部との間に「くびれ」がはっきりある(寸胴ではない)

|

頭から腹部まで「寸胴」でくびれがない

|

|

羽の大きさ

|

前の羽が後ろの羽より大きい(大きさが違う)

|

4枚ともほぼ同じ大きさ・同じ形

|

|

触角の形

|

「く」の字に曲がっている

|

数珠状でまっすぐ

|

|

色

|

全体的に黒っぽい

|

茶褐色~黒っぽい(ヤマトシロアリ)、黄褐色(イエシロアリ)など種類による

|

|

習性

|

羽が取れにくい

|

刺激を与えると簡単に羽が落ちる

|

|

分類

|

ハチの仲間

|

ゴキブリの仲間

|

|

食性・被害

|

砂糖や食品を好む。木材は食べない(不快害虫)

|

木材を食べる。建物に甚大な被害をもたらす(害虫)

|

一番の判断ポイントは「胴体のくびれ」です。アリ特有のキュッと締まったくびれがあれば、まずはクロアリの可能性が高いと考えてよいでしょう。

逆に、ずんぐりむっくりとした寸胴な体型の場合は、シロアリの可能性が非常に高く、早急な専門家による調査が必要です。

また、シロアリは非常に弱い昆虫で、羽も取れやすいため、もし床に大量の羽だけが落ちているのを発見した場合も、シロアリが侵入した強いサインとなります。

黒蟻の羽アリを発見!今すぐできる具体的な対処法と駆除の流れ

実際に家の中で羽アリを発見してしまった場合、パニックにならず冷静に対処することが大切です。ここでは、ご家庭で今すぐできる退治の手順と、やってはいけないNG行動について具体的に説明します。

黒蟻の羽アリを退治する手順|掃除機・殺虫剤・スプレーなど

目の前にいる羽アリを退治する方法はいくつかありますが、最もオススメなのは物理的に除去する方法です。

【オススメ】掃除機で吸い取る

最も手軽で安全、かつ部屋を汚さずに済む方法です。大量に発生している場合でも、掃除機で一気に吸い込んでしまいましょう。吸い取った後は、虫が中で生きている可能性を考え、すぐに紙パックごとビニール袋に入れて口を縛り、ゴミとして捨ててください。サイクロン式の場合は、たまったゴミをすぐに袋に移して処分しましょう。

粘着テープ(コロコロ)で取る

数が少ない場合や、壁やカーテンにとまっている羽アリには、衣類用の粘着テープが有効です。そっと押し当てて捕獲し、テープを折りたたんで捨てます。

熱湯をかける

浴室や玄関のタイルなど、熱に強い場所で発生した場合は、60℃以上のお湯をかければ簡単に退治できます。ただし、床や壁の材質によっては変色や変形の原因になるため、場所を選んで使用してください。

【注意が必要】殺虫剤・スプレーの使用

市販の殺虫スプレーは確かに効果がありますが、使用には注意が必要です。

・NG行動: 巣のありそうな場所や、羽アリが出てきている隙間に向かってスプレーを噴射するのは絶対にやめましょう。もし相手がシロアリだった場合、危険を察知したシロアリが別の場所に逃げ、被害を拡大させる原因になります。また、クロアリの場合も巣の場所が特定しにくくなります。

・正しい使い方: スプレーは、あくまで室内を飛び回っている個体を退治するためだけに使用し、発生源には使用しないでください。

まずは落ち着いて、掃除機で吸い取る方法を試すのが最もオススメの対処法です。

家の中への侵入経路を特定し封じる方法|隙間・網戸・玄関のチェック

羽アリの退治が終わったら、次にやるべきことは「侵入経路の特定と封鎖」です。これをしなければ、また同じことが繰り返されてしまいます。私たち建物の専門家がチェックするポイントをご紹介します。

網戸のチェック

最も多い侵入経路の一つです。網戸に破れやほつれがないか、サッシとの間に隙間ができていないかを確認しましょう。

網戸とサッシの間に挟む「モヘア」という毛状のシールが劣化していると、わずかな隙間から侵入します。ホームセンターなどで購入し、交換するのも有効です。

窓・ドアの隙間

閉めているつもりでも、サッシの歪みやゴムパッキンの劣化で隙間ができていることがあります。特に、普段あまり開閉しない部屋の窓は注意が必要です。

換気扇・通気口

キッチンやお風呂、トイレの換気扇、壁にある24時間換気の通気口なども侵入経路になります。フィルターがなかったり、目が粗かったりする場合は、専用の防虫フィルターを取り付けましょう。

エアコンの配管(貫通部)

エアコンのホースを壁に通すための穴の周りに隙間があると、そこから侵入します。隙間は、専用の「配管パテ」で埋めることができます。

外壁のひび割れ(クラック)

建物自体の劣化で、外壁にひび割れがあると、そこから壁の内部を通って室内に侵入してくるケースもあります。これは私たちのような専門業者による点検と補修が必要です。

これらの箇所を点検し、市販の隙間テープやパテで塞ぐことで、多くの侵入は防ぐことができます。

大量発生時の対応と注意点|放置した場合の被害・専門業者の依頼基準

もし、カーテンが黒くなるほど大量の羽アリが家の中に発生してしまったら、誰でもパニックになると思います。しかし、落ち着いて対処しましょう。

【大量発生時の対応】

1.窓やドアを閉め切る: これ以上、外部から侵入させないために、まずは戸締りを確認します。

2.カーテンを閉めて部屋を暗くする: 羽アリは光に集まる習性があります。部屋を暗くすることで、外からの侵入をある程度防げます。

3.掃除機で吸い取る: 前述の通り、落ち着いて掃除機で吸い取れるだけ吸い取ります。

【放置した場合の被害】

もし発生した羽アリがクロアリであれば、建物への直接的な被害はありません。しかし、食品にたかったり、死骸がアレルギーの原因になったりと、衛生面での問題(不快害虫としての被害)があります。

問題は、シロアリだった場合です。放置すれば、家の土台や柱といった木材を食べ尽くし、建物の強度を著しく低下させます。最悪の場合、地震で倒壊するリスクも高まり、資産価値も大きく損なわれます。

【専門業者への依頼基準】

以下のようなケースでは、個人での対処には限界があるため、迷わず専門業者に調査を依頼することを強くオススメします。

・羽アリがシロアリかクロアリか、どうしても判断できない。

・シロアリの特徴(寸胴、同じ大きさの羽)に当てはまる。

・床や壁の隙間、浴室など、家の中から湧き出ているように見える。

・毎年、同じ時期に羽アリが発生して困っている。

・侵入経路を塞いでも、まだ家の中で見かける。

専門家による無料の床下診断や調査を利用し、まずはプロの目で現状を把握してもらうことが、問題を根本から解決し、安心を得るための最も確実な方法です。

羽アリ発生を防ぐ!今からできる黒蟻対策・予防方法

羽アリの発生は、一度きりで終わるとは限りません。二度と不快な思いをしないために、そしてシロアリの被害を未然に防ぐために、今からできる効果的な予防方法を私たち建物のプロの視点から解説します。

掃除・環境改善で湿度・湿気を下げるためのポイント

シロアリをはじめとする多くの害虫は、ジメジメとした湿気の多い環境を好みます。家の湿度・湿気をコントロールすることが、非常に効果的な予防策となります。

■定期的な換気: 晴れた日には窓を開け、家全体の風通しを良くしましょう。特に、湿気がこもりやすい床下収納やクローゼット、押入れは、意識的に扉を開けて空気を入れ替えることが大切です。

■水回りの湿気対策: 浴室やキッチンは特に湿気がたまりやすい場所です。使用後は必ず換気扇を回し、窓を開けるなどして湿気を外に逃がしましょう。浴室乾燥機を活用するのもオススメです。

■家の周りの環境整備:

・家の基礎部分の周りに物を置かないようにし、風通しを良くします。

・植木鉢の受け皿に水が溜まったままになっていないかチェックします。

・庭の落ち葉や枯れ木はこまめに掃除しましょう。腐った木材はシロアリのエサやクロアリの営巣場所になります。

■雨漏りのチェック: 雨漏りを放置すると、屋根裏や壁の内部の木材が湿り、シロアリを呼び寄せる絶好の環境を作り出してしまいます。天井にシミがある、壁紙が浮いているなどのサインがあれば、すぐに私たちのような専門家にご相談ください。

ホウ酸や専用薬剤の導入と施工時の注意点

より確実なシロアリ予防として、専用の薬剤による処理があります。これには大きく分けて2つの方法があります。

1.バリア工法(土壌処理・木部処理): 建物の基礎の内側や外側の土壌、床下の木材部分に薬剤を散布・塗布し、シロアリが侵入できないようにバリアを張る方法です。即効性が高く、既存の住宅にも施工可能です。

2.ベイト工法: 家の周りに「ベイト剤」という毒エサの入った容器を埋め込み、それを食べたシロアリによって巣ごと根絶させる方法です。薬剤を散布しないため、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して導入できます。

これらの薬剤処理、特にホウ酸などを利用した防除処理は、専門的な知識と技術が必要です。ホウ酸は人体への毒性は低いものの、効果を最大限に発揮させるには正しい濃度と施工方法が求められます。

薬剤の選定や施工を個人で行うのは非常に危険で、効果も限定的です。シロアリの予防・駆除工事は、建物の構造を熟知し、適切な薬剤知識を持つ信頼できる専門業者に依頼することが、住宅を長く守るための最良の選択です。

黒蟻の羽アリを徹底解説|種類・習性・家屋被害の可能性

ここで改めて、家の中で見かける「黒蟻の羽アリ」の正体について深く掘り下げてみましょう。敵の正体を知ることで、過度に不安になる必要がないこと、そして本当に警戒すべきは何かが見えてきます。

黒蟻の羽アリの種類・見た目・大きさの特徴(寸胴・くびれ)

日本でよく見かけるクロアリの羽アリには、いくつかの種類がいます。

・トビイロケアリ: 体長は3.5mm~5mm程度。5月~7月ごろの夕方から夜にかけて群飛することが多い種類です。アブラムシの出す甘い蜜を好みます。

・アミメアリ: 体長は2.5mm程度。女王アリが存在せず、働きアリが産卵するという珍しい習性を持つアリです。

・ルリアリ: 体長は2mm程度と非常に小さいアリです。光沢のある黒い体をしています。

これらのクロアリの羽アリに共通する特徴は、「胴体に明確なくびれがある」ことです。

この「くびれ」こそが、家屋に被害をもたらす寸胴体型のシロアリと見分ける最大のポイントです。大きさは種類によって様々ですが、多くは数mm程度と小さい昆虫です。

もし家の中で羽アリの死骸を見つけたら、スマートフォンで拡大して撮影し、胴体の形を冷静に確認してみてください。

営巣場所や活動範囲から考える発生条件

クロアリは、基本的に屋外の土の中や、石の下、朽ちた木の中などに巣(営巣場所)を作ります。彼らが家の中に入ってくる主な理由は以下の通りです。

・エサを探して: キッチンに落ちているお菓子の食べこぼしや砂糖など、甘いものを求めて侵入してきます。働きアリがエサ場を見つけると、フェロモンを出して仲間を呼び寄せます。

・群飛(結婚飛行): 屋外で発生した羽アリが、夜の室内の光に誘われて、窓や網戸の隙間から迷い込んでくるケースです。家の中で大量発生した場合、ほとんどがこのパターンです。

・営巣場所を求めて: まれに、雨漏りなどで腐った木材や、壁の断熱材の中などに巣を作ってしまうケースもあります。

クロアリは、シロアリのように積極的に家の木材を食べることはありません。彼らにとって家の中は、あくまで「エサ場」か「迷い込んだ先」であることが大半なのです。

家屋への影響と被害例|早めの対策がなぜ重要か

クロアリの羽アリが家屋に与える直接的な被害は、シロアリに比べて軽微です。しかし、だからといって放置して良いわけではありません。

不快害虫としての被害

大量に発生すれば、見た目の不快感や精神的なストレスは非常に大きくなります。

衛生上の問題

キッチンなどで発生した場合、食品に群がり、衛生的な問題を引き起こす可能性があります。

電化製品への影響

コンセントやパソコンの内部に入り込み、故障の原因となるケースも報告されています。

シロアリ被害のサインである可能性

クロアリは、シロアリが食べた後の木材や、シロアリが開けた穴を利用して巣を作ることがあります。

つまり、クロアリがいるということは、その場所にシロアリが好む湿った環境がある、あるいはすでにシロアリの被害が存在するサインかもしれないのです。

最も重要なのは、「クロアリだと思っていたら、実はシロアリだった」という最悪のケースを避けることです。

この判断を誤ると、気づいた時には建物の耐久性に深刻な問題が生じている可能性があります。だからこそ、羽アリを見たら種類を正確に判断し、早めに対策を講じることが、あなたの住宅と資産を守るうえで極めて重要なのです。

黒蟻の羽アリ対策の注意点|専門業者への依頼

こちらでは専門業者へ依頼する際のポイントをまとめます。正しい知識で、後悔のない選択をしましょう。

専門業者・シロアリ駆除との違いと見極め方

羽アリの相談ができる業者には、害虫駆除の専門業者や、私たち「いらか」のような屋根・外壁工事などを手掛ける建築系の業者がいます。

害虫駆除専門業者

シロアリをはじめとする害虫の生態に詳しく、駆除や防除に関する専門的な薬剤知識と技術を持っています。

建築系の業者

建物の構造を熟知しています。羽アリが発生する原因となりうる「雨漏り」「床下の湿気」「断熱材の不具合」「外壁のひび割れ」など、建物側の問題を根本から診断できるのが最大の強みです。

ただ害虫を駆除するだけでなく、「なぜ害虫が発生したのか」という原因にアプローチし、再発しないための家づくりをご提案できます。

どちらが良いというわけではありませんが、もし羽アリの発生と同時に、天井のシミや壁の劣化など、建物自体の不具合も気になっている場合は、私たちのような業者に一度ご相談いただくのがオススメです。

点検・調査・見積りの流れと安心できる依頼先選び

安心して業者に依頼するためには、その流れと選び方のポイントを知っておくことが大切です。

1.問い合わせ・相談: 電話やウェブサイトから、現在の状況(いつ、どこで、どのくらいの量の羽アリが出たかなど)を伝えます。

2.現地調査・無料点検: 専門の診断士が訪問し、発生状況の確認、侵入経路の特定、床下や屋根裏の調査などを行います。多くの優良業者は、この段階まで無料です。

3.調査結果の報告と見積りの提示: 調査結果を写真などを用いて分かりやすく説明し、必要な工事や処理がある場合は、詳細な見積りを提示します。

4.契約・施工: 見積り内容に納得した場合のみ契約します。その場で契約を急がせる業者には注意が必要です。

5.アフターフォロー・保証: 施工後、保証書が発行され、定期的な点検などのアフターフォローがあるかどうかも、良い業者を見極める重要なポイントです。

【安心できる依頼先選びのポイント】

・調査や見積りが無料であること。

・調査結果を写真などで具体的に示し、丁寧に説明してくれること。

・見積りの内容が「一式」ではなく、項目ごとに詳細に記載されていること。

・契約を急がさず、考える時間を与えてくれること。

・施工後の保証やアフターフォローがしっかりしていること。

いくつかの業者から見積りを取る「相見積り」を行い、費用と対応を比較検討すると、より納得のいく業者選びができます。

まとめ

この記事では、家の中に黒蟻の羽アリが現れる原因から、具体的な対処法、そして長期的な予防策までを詳しく解説してきました。

最後に、最も重要なポイントをまとめます。

・まずは正体を見極める: 家で見る羽アリの多くは害の少ない「クロアリ」ですが、胴体が寸胴なら家を破壊する「シロアリ」の可能性があります。

・応急処置は掃除機で: 殺虫剤の乱用はNG。目の前の羽アリは掃除機で吸い取り、侵入経路を特定して塞ぎましょう。

・根本原因は湿気と隙間: シロアリは湿った木材を好みます。家の換気や掃除、水回りのケア、雨漏りのチェックが最大の予防策です。

・判断に迷ったらプロに相談: 「シロアリかも?」という不安を抱えたまま放置するのが最も危険です。専門家による無料点検を利用し、安心を手に入れるのが最善の選択です。

羽アリの発生は、あなたの住宅が発している重要なサインかもしれません。そのサインを見逃さず、適切に対処することが、大切なマイホームを長く、安全に守ることに繋がります。

私たち「いらか」は単に羽アリを見るだけでなく、その発生原因となりうる雨漏り、外壁の劣化、床下の湿気環境まで、家全体をトータルで診断できる数少ない専門家です。

調査・お見積りは無料ですので、些細なことでもお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

成田 崇

【趣味】サーフィン・山登り・バックカントリースキー・読書・旅行

〇かわらぶき2級技能士とは?

瓦屋根工事に必要な知識と施工技術を備えていることを証する資格で、瓦職人にとって欠かせない国家資格です。 試験は学科試験と実技試験で構成されており、実技試験では実際に一文字軒瓦または万十軒瓦を使った瓦葺き作業を行い受験者の施工レベルを審査します。

〇瓦屋根工事技士とは?

国土交通大臣が認定する資格で屋根工事に従事する者として必要な瓦屋根についての適正な知識を備えていることを証する資格です。 この資格取得では屋根の施工に関する知識はもちろんのこと、建築に関わる知識、安全に関する知識、法規等、さまざまな知識が求められます。

〇瓦屋根診断技士とは?

国交省所管の公益法人(社)全日本瓦工事業連盟(全瓦連)が高い技術、技能を持つ工事技術者に対してのみ与える資格です。 この資格の取得条件はかわらぶき技能士と瓦屋根工事技士の両方の資格を備えた者となっており、国内の瓦屋根工事技術者における最上位資格といえます。

0463-34-3501 まで

0463-34-3501 まで

メールの方はこちら

メールの方はこちら ラインの方はこちら

ラインの方はこちら 雨漏りが直らないのはどうして?!原因を解説!|平塚・株式会社いらか|屋根専門

雨漏りが直らないのはどうして?!原因を解説!|平塚・株式会社いらか|屋根専門

ソーラーパネルってどうやって捨てるの?|平塚・株式会社いらか|屋根専門

ソーラーパネルってどうやって捨てるの?|平塚・株式会社いらか|屋根専門 【寒川町】で屋根が割れた!?その修理方法とは?|平塚・株式会社いらか|屋根専門

【寒川町】で屋根が割れた!?その修理方法とは?|平塚・株式会社いらか|屋根専門 【寒川町】で屋根から雨漏り?!保険で直せるの?!|平塚・株式会社いらか|屋根専門

【寒川町】で屋根から雨漏り?!保険で直せるの?!|平塚・株式会社いらか|屋根専門

ソーラーパネルの寿命はどのくらいなの?|平塚・株式会社いらか|屋根専門

ソーラーパネルの寿命はどのくらいなの?|平塚・株式会社いらか|屋根専門 【寒川町】で屋根の部分修理が完了その方法と費用とは?|平塚・株式会社いらか|屋根専門

【寒川町】で屋根の部分修理が完了その方法と費用とは?|平塚・株式会社いらか|屋根専門

ソーラーパネルの廃棄方法をご紹介!|平塚・株式会社いらか|屋根専門

ソーラーパネルの廃棄方法をご紹介!|平塚・株式会社いらか|屋根専門 ソーラーパネルのリサイクル方法について徹底解説!|平塚・株式会社いらか|屋根専門

ソーラーパネルのリサイクル方法について徹底解説!|平塚・株式会社いらか|屋根専門 【綾瀬市】で屋根修理を安くお願いする方法とは!?|平塚・株式会社いらか|屋根専門

【綾瀬市】で屋根修理を安くお願いする方法とは!?|平塚・株式会社いらか|屋根専門 【綾瀬市】で屋根塗装をDIYでできるの?!|平塚・株式会社いらか|屋根専門

【綾瀬市】で屋根塗装をDIYでできるの?!|平塚・株式会社いらか|屋根専門